Geistlichkeit

In der klassischen Ständelehre war die Geistlichkeit als Vermittler des Heils als eigener Stand legitimiert. Dieser Status wurde nicht durch die Geburt erworben. Die vorreformatorische und katholische Geistlichkeit besaß die Privilegien der Steuerfreiheit und die Befreiung von der weltlichen Gerichtsbarkeit. Durch die Reformation wurde diese Position erschüttert. Für den Protestantismus lässt sich daher von klar abgesondertem Klerus nicht mehr sprechen.

Die Geistlichkeit war nicht homogen. Die einfachen Ordensleute, Dorfpriester und Gemeindepfarrer trennten Welten von den Kirchenfürsten, die bedeutenden Landebesitz hatten und dementsprechend über hohen politischen Einfluss verfügten.

Im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation waren die drei Erzbischöfe von Köln, Mainz und Trier die ranghöchsten Kirchenfürsten, die zugleich die Kürfürstenwürde besaßen.

Adelsgesellschaft

Der Adel war im Europa der Frühen Neuzeit eine geburtsständische, politisch und sozial privilegierte Führungsschicht. Adel war allerdings nicht gleich Adel. So gab es neben hochadligen Herrscherdynastien zahlreiche weniger mächtige Adelsfamilien, die sich in Rang und Geburt, Privilegien, Grundbesitz und Einkünften sowie in ihrer Funktion im Staatswesen unterschieden (Klein – und Niederadel). Zudem waren die Adelsgesellschaften in Europa unterschiedlich ausgeprägt. Während der Adel im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation nur ca. 1 % der Bevölkerung ausmachte, umfasste er in Spanien ca. 5 % und in Polen ca. 10 %. Typisch für die Adelsgesellschaft war das Prinzip des Lehswesens, über das Hoch – und Niederadel als Lehensherren und Lehensnehmer verbunden waren und über welches der Adel über Nicht – Adlige herrschte.

Stadt – und landbevölkerung

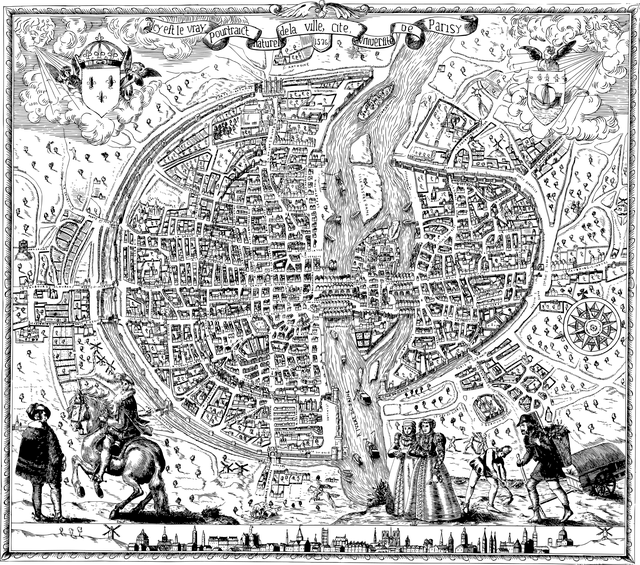

Stadtbevölkerung

Die Stadt unterschied sich von anderen Gemeinden durch ihr spezifisches Stadtrecht. Städte und Stadtrecht entstanden im deutschsprachigen Raum im 12. Jahrhundert in Abgrenzung zum Landrecht. Bereits vorhandene rechtliche Grundlagen waren oft Marktrecht und Gerichtsbarkeit. Einwohner einer Ansiedlung schlossen sich zusammen und bildeten einen Rechtsverband, die Bürgerschaft. Dafür leisteten sie einen Bürgereid. In den frühneuzeitlichen Städten besaßen jedoch nicht alle Bewohner und Bewohnerinnen das Bürgerrecht. Es gab auch ein vermindertes Bürgerrecht, dessen Inhaber und Inhaberinnen sich von den Vollbürger:innen unterschieden. Daneben gab es auch noch zahlreiche Menschen, die weder volles noch vermindertes Bürgerrecht besaßen. Doch schon innerhalb der Bürgergemeinde waren nicht alle gleich, auch hier gab es z.B. Unterschiede in der Amtsfähigkeit oder im Wahlrecht. Ehefrauen von Bürgern und Bürgertöchter gehörten ebenfalls zur Bürgergemeinde, hatten aber nicht dieselben Rechte wie die männlichen Bürger.

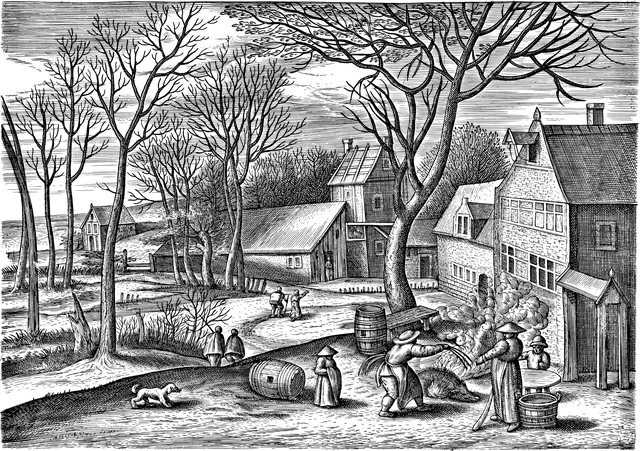

Landbevölkerung

Die ländliche Bevölkerung lebte zumeist in feudaler Abhängigkeit vom Grundbesitzer, wobei die Form der Abhängigkeit regional unterschiedlich groß war. Die dörfliche Gemeinde war, ähnlich wie die Stadt, eine Körperschaft mit Selbstverwaltungsrechten und politischen Funktionen und verfügte über Normsetzungs- und Sanktionsgewalt. Mit dem Dorfgericht verfügte die Gemeinde auch über lokale Konfliktregeler. Der Besitz einer Hofstelle war die Voraussetzung für die vollberechtigte Partizipation an den gemeindlichen Rechten und Pflichten, so dass landarme und landlose Haushalte sowie außerständische Gruppen von Mitbestimmungs- und häufig auch Nutzungsrechten ausgeschlossen waren. Gleichzeitig nahm die Grundherrschaft Einfluss auf die Besetzung der wichtigsten Gemeindeämter.

Exkurs: Jüdische Bevölkerung

Die jüdische Bevölkerung stand außerhalb der christlichen Ständegesellschaft. Im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation machte sie nach Schätzungen 0,2 – 0,5 % der Gesamtbevölkerung aus. Jüdische Gemeinden existierten in Stadt und Land. Sie besaßen eine beschränkte Selbstverwaltung mit eigenen Amtsträgern, waren aber einer christlichen Herrschaft untergeordnet. Im Spätmittelalter wurden die jüdischen Gemeinden aus vielen, aber nicht aus allen Städten vertrieben. Vielfach wurde ihnen ein eigener Siedlungsbereich (Ghetto) zugewiesen, es gab aber auch den Fall, dass die jüdische Bevölkerung zusammen mit der christlichen wohnte.

Stand ist nicht gleich Stand

Ständeordnung

Die traditionelle Ständelehre sah eine Dreiteilung vor:

Erster Stand: Geistlichkeit („Lehrstand“)

Zweiter Stand: Adel („Wehrstand“)

Dritter Stand: Bauern/Bürger („Näherstand“)

Es gab unterhalb dieser Ebene weitere ständische Unterscheidungen, z.B. in den Städten, wo zwischen Großkaufleuten, Einzelhändlern, Handwerkern und Taglöhnern und Dienstboten unterschieden wurde. Außerdem gab es außerständische Gruppen, d.h. Teile der Bevölkerung, denen aufgrund ihrer Lebensform, ihres Berufes oder ihrer Religion ein diskriminierender Sonderstatus zugewiesen wurde. Dazu gehörten Juden, Prostituierte und Ausübende sogenannter unehrliche (d.h. nicht ehrbare) Berufe (z.B. Henker).

Stände als politische Gremien

Der „Stand“ bezeichnet in der Frühen Neuzeit nicht nur geburtsständische Position, sondern auch politische Gremien, die einzelne gesellschaftliche Gruppen vertraten. Solche Stände gab es auf Landes – und Reichebene (Landesstände und Reichsstände). Wie die Stände eingeteilt, d.h. welche Gruppen in ihnen vertreten waren, war regional verschieden. Adel und Stadtbevölkerung waren überall durch die Stände vertreten. Bauern hatten dagegen nur in einigen Teilen Europas das Recht, an den Ständeversammlungen teilzunehmen (z.B. in Skandinavien).

In Frankreich entsprachen die Stände, die sog. Etatsgeneraux, auf der Ebene des Königreichs der geburtsständischen Ordnung: Klerus, Adel, 3. Stand.

Monarchen waren insbesondere in der Steuerpolitik auf eine Berücksichtigung und Einbeziehung der Stände angewiesen, denn diese hatten in der Regel das Steuerbewilligungsrecht.

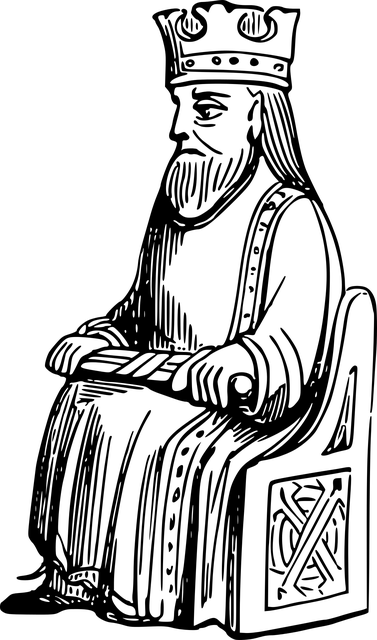

Stände unter der Schirmherrschaft von Monarchen

Die Monarchie basierte auf der Herrschaft des Hochadels und war die dominierende Staatsform im frühneuzeitlichen Europa. Monarchien waren zumeist Erbmonarchien, d.h. sie beruhen auf den Herrschaftsrechten einer Dynastie. Es existierten allerdings auch Wahlmonarchien (z.B. Heiliges Römisches Reich deutscher Nation). In der Monarchie galt der Herrscher/ die Herrscherin als von Gott eingesetzt.

Im 16. Jahrhundert kam es zur Ausbildung fester Institutionen. Dies ging mit der Schaffung zentraler Ratsgremien als Regierungsinstitutionen einher (Geheimer Rat/ Staatsrat). Angestrebt wurde ein allmählicher Herrschaftsausbau, der auf den Ausbau von Justiz und Gesetzgebung zielte.

exkurs: Republiken

Neben den Monarchien gab es in der Frühen Neuzeit auch einige republikanischen Staatswesen. Diese Republiken entsprachen keineswegs heutigen Demokratien. Stattdessen Herrschaft in ihnen meistens eine Oligarchie (Herrschaft einiger weniger). Die deutschen Reichsstädte und die italienische Stadtrepubliken (z.B. Venedig) entsprachen diesem Modell.

aufgaben:

Alle Angaben können in Stichpunkten beantwortet werden.

- Welche Erzbischöfe besaßen im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation eine besondere Stellung? Benenne die Städte, aus denen die Erzbischöfe stammen und ihren Titel.

- „Adel war allerdings nicht gleich Adel.“ Was bedeutet diese Aussage?

- Nenne zwei Gemeinsamkeiten und zwei Unterschiede der Stadt – und Landbevölkerung.

- Wie nannte man die Siedlungsbereich, die der jüdischen Bevölkerung in einigen Städten im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation zugewiesen wurde?

- Welche Bevölkerungsschichten wurden in den Landes – und Reichsständen immer vertreten und welche nicht?

- Welches besonderes Recht besaßen die Ständevertretungen?

- Was ist der Unterschied zwischen Erbmonarchien und Wahlmonarchien?

- Was bedeutet Oligarchie?

Verwendete Literatur

Robert von Friedeburg: Lebenswelt und Kultur der unterständischen Schichten in der Frühen, München 2002. Christian Pfister: Bevölkerungsgeschichte und historische Demographie 1500-1800, 2. Aufl. München 2010.

Wolfgang Reinhard: Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den Anfängen bis zur Gegenwart. München 3. Aufl. 2002.

Ulrich Rousseaux: Städte in der Frühen Neuzeit, Darmstadt 2006.

Heinz Schilling: Die Stadt in der Frühen Neuzeit, München 2. Aufl. 2004.

Michael Sikora: Der Adel in der Frühen Neuzeit, Darmstadt 2009.

Matthias Schnettger: Kaiser und Reich: eine Verfassungsgeschichte (1500-1806), Stuttgart 2020.

Luise Schorn-Schütte: Staatsformen in der Frühen Neuzeit, in: Alexander Gallus, Eckhard Jesse: Staatsformen. Modelle politischer Ordnung von der Antike bis zur Gegenwart, Köln, Weimar, Wien 2004, S. 123-152.

Luise Schorn-Schütte: Geschichte Europas in der Frühen Neuzeit. Grundzüge einer Epoche 1500-1789, 3. Aufl., Paderborn 2019.